-

无家可归是本家

无家可归是本家一提到家,我们就会觉得温馨、幸福。但同时,我们的很多痛苦和烦恼也来自于对家庭的依执。家,那是迷梦世界里的快乐老家,那是幻境世界里的游乐港湾,那是轮回世界里的绿野仙踪。家对于更多的人来说并不是真正安心的地方,而只是红尘世界里自我紧紧抓取的最后一根线,寂寞孤独河流中的一棵救命稻草,心意识监狱里的一间房间。家意味着所有的依,轮回的动机,我执的温床。当心中没了所依,哪有什么家。房子、亲人、院子,那不过是一些虚妄的陪衬而已。你不再依执他们,家的概念就会在你心中消失。能看破家的虚妄,从家的意识中真正出走的人,不一定要离开“家”,而是要离开自己给自己套上的层层依执和枷锁。出家不是从一个院子里、一间屋子里、几个亲人那里走出,搬到另一个地方,而是放下所有的依,从自我的意识中出走,从头脑的戏论中离开,从观念的束缚里挣脱。出家者过的是出离自我的生活,心如虚空,无所依执,无有抓取,自在无拘。你心中还有一个紧紧抓取的家或任何东西吗?你心里还有什么一想到它就会感到安心的东西吗?不要被那个东西所骗,从心上拆掉它,你才能真正自在。在有依中永远体会不到真正的安心、自在和解脱。只要你心中还有“家”的概念和对它的依懒,你就无法得到自在。去体验一切无依的自由。去体验心无挂碍的自在。去经历那无家可归的“空虚”。看到自己本来就是一个一无所有的流浪汉,去过内心无所住着的生活。你本来就是一个过客,去过过客的生活,而不是主人的生活。去过那种一钵千家饭,孤身万里游的云水的生活。去过那种让一切流经你,而一切不在你那里停留的生活。去拆散心中所有的天花板、围墙、房柱、地板和暖炉。让自己上无片瓦,下无立锥之地。你可以有一个家,两个家,很多房子,那都没关系,但是那里没有任何东西属于你。那些地方都不是你真正永恒的归宿。做一个心中无家可归的人,让心中没有任何知见与事物留存,那才是你的真归依处,是你的本家。

2023-01-22

-

你生活在什么样的世界

你生活在什么样的世界我们虽然生活在同一个星球,同一片天空下,但是每个人生活的世界却不尽相同。你生活的世界并不是由外部的四大和五蕴构成的,而是由你的意识造就的。你只能生活在你自己识心建造的世界里,你不可能生活在识心之外的世界。为什么两个人在同一个公园里坐着,一个哭泣,一个微笑。两个人在同一个监狱里受刑,一个平静,一个绝望。让他们哭泣或微笑,平静或绝望的不是那同一个公园,也不是那同一个监狱,而是他们心中的妄想,是他们的意识创造的世界。虽然我们都在同一座山脚下,同一条河流边,同一个城市里,同一片草原上,但是山川、河流、城市、草原并不是我们的世界。它们看上去紧紧地围绕着我们,而实际上,它们与我们毫不相关。围绕着我们的,除了我们的识心,没有任何东西。世界本身,并非世界。是识心造就世界。你有什么样的识心、观念、认知、心态,你就会造什么样的世界,生活在什么样的世界里,而那,与世界无关。我们的意识创造了法界。离开心意识,并没有所谓的佛国或娑婆,天堂或地狱。你被嗔心之火燃烧,被怨恨割锯,你生活在地狱道的世界。你内心充满贪欲,你被贪婪淹没而无法得到满足,你生活在恶鬼道的世界。你被愚痴覆盖,被无明填满,你活在畜牲道的世界。你被胜负所缠,被争斗填满,你生活在阿修罗道的世界。你有七情六欲,又经常被骄慢、嫉妒、疑惑所缚,你有很大的福报,又有一些业障,你有贪嗔痴的习气,又有一定的善业,你生活在人道的世界。你具足十善业,有福德庄严,你生活在天道的世界。你粗断贪嗔痴恶习,直到烦恼障断尽,理障未除,你生活在声闻的世界。你喜爱独处与寂静,完全地出离了世间的烦恼,你生活在辟支佛的世界。你行六度万行,具慈悲喜舍,你活在菩萨的世界。你悲智双运,福慧二严,具一切智,自觉觉他,觉行圆满,你生活在佛的世界。你生活在什么世界,与你住什么房子,吃什么蔬菜,坐什么交通工具,看什么风景无关。那只跟你的用心有关,跟你的意识有关,跟你是否被念头迷惑,是否被你自心的幻境所奴役有关。你生活的世界,和你的心是否安然,跟你的心是否无惑,跟你的心是否恐惧、紧张、烦恼有关。你的心清净无染,觉了一切,不住一切,那便是诸佛和解脱者的世界。你的心以物为己,把识当我,追逐幻境,历贪嗔痴,经妒慢疑,受无量苦,你生活在凡夫和轮回的世界。善知识,你生活在什么样的世界?但问自心,莫逐外缘。不用看你头上的天空,也不要看你住的小区是否是高档。但看你的心在创造什么。你的心造慈悲、平等、妙观察,你活在佛世界;你的心造对立、憎恶、邪见,你生活在凡夫世界。一切唯心造,万法从识起。心生则法生,心灭则法灭。心若不妄起,境亦无分别。若人欲成佛,心净诸佛生。若欲生净国,心净佛国净。

2023-01-15

-

做一个自己喜欢自己的人

做一个自己喜欢自己的人做一个好人,让很多人变得非常痛苦和疲惫,甚至因此而耗尽生命,并在哀怨和伤心中离开这个世界。只有迷失的心和强烈的自我才会要求以“好”的状态呈现,而厌恶自己变成“坏”的样子。这种爱憎和取舍,让心变得迷茫和疲惫,乃至分裂。觉性本身只是如实和随缘呈现它自然的样子,不强迫心成为“好的”,或拒绝成为“不好的”。我看到有很多人,为了维持自己好人的形象,为了在内心中不想对不起任何人,为了讨好所有人,为了不想在任何人面前变成“坏”的样子,拼命地维护自己“好人”的形象,让自己活得非常压抑和疲惫,以致于最后耗尽自己的精力,让自己患上抑郁症和各种精神疾病。也有人,因为做过一些“坏事”,而内心又不能接受这样一个“坏”的自己,让自己长时间活在过去的“错误”里,浸泡在愧疚和自责中,不停地否定和批判自己,让自己饱受煎熬和痛苦。还有人,因为想得到自己尊重和爱戴的人的认可和称赞,非常认真地想成为一个“可爱”和“优秀”的人,而丢失了天真的自己,让自己虽然变得越来越“好”,同时,也变得越来越虚伪,越来越累,越来越不快乐。有些人,为了这个人活着,为了那个人活着,唯独没有为自己活。活成这个人喜欢的样子,活成那个人喜欢的样子,唯独没有活成自己喜欢的样子。他们并不快乐,而总是很脆弱、郁郁寡欢。他们看上去很无私,而实际上很并没有因为无私而快乐。有些子女和父母之间,夫妻伴侣之间,师父与徒弟之间,互相为了赢得彼此的喜爱,为了讨对方的欢心,为了让自己深爱的人也能尊重和关爱到自己,他们会一直伪装和掩盖自己的本性,一直想活成对方期望的样子,最后自己变得压力重重,完全迷失了自己。做一个好人或什么样的人,是在放松、自然、自愿的状态下而成为的。如果为了成为什么样的人,而让自己变得紧张与扭曲,那么,成为那样的人又有何意义?看到自己想成为“好人”的这个执念,放下它,做一个“真人”,成为一个“平常人”,活成一个没有人设的“自然人”。那样才会更加自在和快乐。有人问:“真人”或“凡人”就不是人设吗?不是。它们只去除人设的一种不住的状态。是心性自觉去除要成为什么人的不定状态的假称而已。真人者,不用任何观念对自己进行限定、评价、要求和捆绑的人。天真者,不会掉到别人的感受中,全然不顾自己真实的状态,刻意而扭曲和改变自己。而是忠实于自己的感受,勇敢接受自己呈现的各种状态。自然人,接受自己,又在一定程度上不与他人产生对立。不被自己内心的道德观念捆绑,不被要做一个“好人”的观念奴役,活出自己的本性,那一定是一个觉悟的人,是一个能卸掉所有强加在心性上的身份和面具的人。做一个没有人设的人,做一个真实呈现的人,做一个自己认可自己而不是别人认可自己的人。

2023-01-15

-

如何减少使用手机的时间

如何减少使用手机的时间已经看到过度使用手机过患的人,改变几个小习惯,就可以减少很多看手机的机会。我们都有这样的习惯,坐在那里,或者躺在床上,只要手机在身边,我们就会不知不觉地拿出手机,开始看手机。下面几个习惯和细节,如果你注意到,并加以改变,就会减少很多看手机的时间。一,出去散步,不要带手机。以免走路时不知不觉又看手机。二,在厨房做饭或干家务时,口袋里不要装手机。以免歇着的时候拿出来看。三,晚上上床睡觉时,手机一定要关机,而且要把手机放在离床头很远的地方,最好放在另外一个房间。这样就算想起来要看手机,因为不方便拿,可能就放弃了。需要闹铃提醒起床的,单独准备一个闹钟,不要用手机提醒。四,在每天的上午、下午和晚上抽出一段长时间,不管在哪儿,不管干什么,不要带手机。出去买东西,可以尝试使用现金。慢慢就会改变用手机支付的习惯。五,每天给自己定功课,比如诵经、坐禅、行禅。做功课时,不要带着手机。最好把手机调成静音,放到抽屉里或看不到的地方。看不到,有时就会忘记它的存在。六,多做一些轻松简单的体力活动,比如手洗衣服,打扫卫生,整理杂物,少订外卖,多自己动手做饭。七,多接近大自然,多在河边,田野、树林、公园这些地方练习一物不为或只是静坐、发呆和跑步,少去超市、商场、影院、饭馆,少去逛街,少旅游,少参加娱乐活动,少聚会,少聚餐。八,平等浅浅使用六根,不要长时间看,或听,或吃,或想,或触,或闻什么。做任何事,有节制。以上这些细节和习惯,如果我们注意到,并能改变,我们使用手机,并被手机所控制的机会就越来越少。从而能让自己过更加健康和自律的生活,重拾我们的身心健康和自由。对于现代社会已经完全沉溺于手机世界的人来说,能放下手机,少使用手机,确实是非常难得的好习惯。而对于学法修行人,随时能够放下手机,会立刻感到清净,对于恢复我们的精力,保养我们的身体,减少对六尘世界的贪着,有着很大的作用。

2023-01-15

-

师徒关系

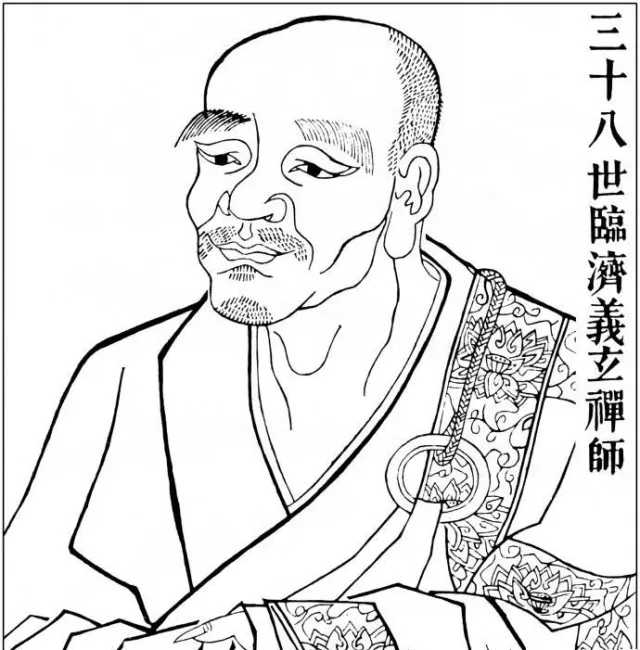

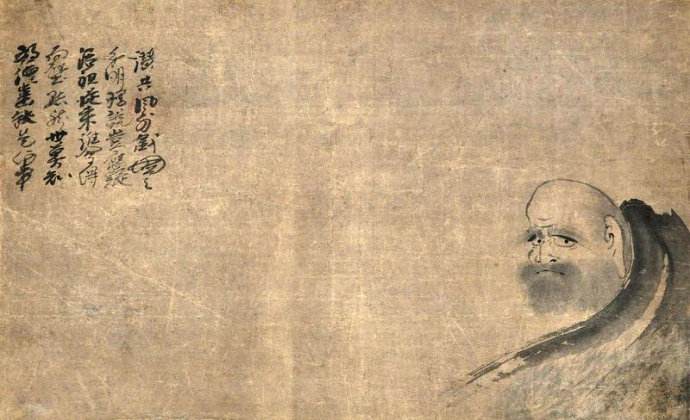

师徒关系 大舜孺慕父母,孝感动天。只求可得父母之欢心,故始终不见父母不是处。人伦之变,至舜而极,能尽爱敬之诚。一个孝子的幸福在于当他为父母做什么,或者仅仅想到自己的父母时,都会感受到一种深深的链接,是这种深深的联系和内在的完整性让他感到幸福的,即使他不在父母身边。一个徒弟的幸福也是如此。当他忆念起自己的师父,或为师父做什么时,如果他内心生起的是感恩和恭敬,他会自然感受到一种深深的链接,他会感受到不可思议的加持和滋养。正是这种联系和完整性,是自心所行的信任和交托让他感到幸福的,即使他不在师父身边。佛菩萨对众生,师父对弟子的关爱也是如此。他们的幸福也来自和众生与弟子深深的链接。就像父母想到自己的子女,想到他们的可爱,为他们感到自豪和心生欢喜一样,一个师父也会从自己的徒弟那里获取源源不断的悲心和动力,还有持久的幸福。会为了他们而更愿意燃烧自己,奉献自己,师父们完全不需要弟子的回报,这种付出本身所带来的快乐和滋养,就是最好的回馈。在修行的路上,有许多学人因见善知识和自己师父的过失,会逐渐远离师父,最后,给自己的修行和觉悟带来极大的障碍。经云:一切善法,因善知识,而得发起。若无善知识的教诲和引领,我们自己真的很难独自觉悟,也不知如何修行。有了善知识的引导,我们才得以看到自己的习气,得以修习无量善法,得以增长无量功德,最终圆满解脱。在你没成就之前,内心对善知识的怀疑和远离,是对自己最大的损害。当你成就之后,你的内心一定会对善知识生起极大的感恩,甚至会与善知识的心合而为一。又怎么可能疏远善知识,见善知识的过失呢?善知识来到世间,要面对各种各样的人,面对不同根器的众生,一定会示现各种教法和行为,包括一些我们无法理解的手段和过失。我们只需吸收自己所需要的东西即可,而不要以自己的角度去评判善知识的行为。《佛说法句经》云:若善知识诸有所作,种种境界,不应起于毛发疑心。所以者何?若有疑心,不得正受甚深法句。汝等大众,于善知识,应断疑念。见善知识的过失或发现善知识的一些行为和观念不符合自己的意愿,心里开始怀疑善知识,远离善知识,这是学人最大的过失。而对善知识本身,不会有任何损失。如果善知识了解到学人疏远自己,善知识以慈悲故,会善巧方便帮助其对善知识重新建立信心,只要还有一点点可能,都不会放弃自己的徒弟。一个好的师父对弟子的心永远是敞开和接纳的。而一个好的弟子,则永远相信师父不会放弃自己。就像父母对子女一样。没有厌恶子女的父母,也没有真正想抛弃弟子的师父。弟子远离师父的大有人在,而一个好的师父,总是等着弟子回来。人世间,失去父母,那是最大的痛苦。修行路上,失去师父,那是最大的悲哀。所以,无论你的修行到了什么程度,保持对善知识的信任和感恩,那才是滋养自己法身的真正智慧,那才是最有力的修行。过去祖师及大成就者和他们的师父之间都建立过这种强大的信任和深深的连接。因为对法的传承和对实相的共同认知,使他们的关系远远超越了世间亲人间的血缘与感情上的联系。他们长时间追随在善知识身边,在恭敬、侍奉善知识的过程修习无我和利他。在善知识身边耳闻目染善知识慈悯众生的精神和品质。在善知识身边日夜熏修善法。在善知识身边长养法身功德。在善知识身边去除习气、修证错误的观念。在善知识身边陪养定力,改变心性,成就圆满的德性。 通过在善知识身边多年的熏陶和学习,把所获得的智慧和解脱观念传达给身边的有缘人,续佛慧命,完成师徒和法脉的传承。对善知识最大的回报和供养,不是一直在善知识身前侍奉、照顾,或者心中只恭敬善知识,对其他人却发不出慈悲喜舍之心,而是能够对一切众生普行恭敬,弘法利生,自觉觉他。这才是对善知识最大的回报。有人说,你要具足无量的善法和因缘,才会遇到具德的上师。如果你今生已经遇到了自己的师父,请珍惜这份因缘,不见师父的过失,多忆念师父的功德,像对待佛陀和父母一样对待自己的师父。这样,你的修行就会迅速提升和圆满。

2023-01-15

-

假和尚

假和尚不要总是对我 说一堆仁义道德 我早就听腻了那些 华而不实之语 不要跟我讲说 吃素斋戒和念佛 我被那些法理 一层一层的观念 捆绑了一年一年 我只是一介凡尘 存在于真幻之间 不强也不弱不实 不脆也不软不尖 我只身落在凡间 不想久坐莲台 不想当佛作祖 亦不幻想西天 虽然是个和尚 从来不厌红尘 不在寺里居住 居住毫无定所 见佛不敬不礼 见塔快快逃避 从来不穿袈裟 亦不合掌问讯 虽然自命为禅 只会搞笑装傻 有时月下独语 有时与花呓呓 看上去正常无病 内里总是疯癫 管他呢 去他的 快乐羡慕死我 开心追不上我 不要跟我郑重其事 我就是个二百五 不要跟我道貌岸然 我就是个假和尚 我被倒霉的知见 捆绑了太多的年 我翻山倒海 我大闹天宫 终于可以做回自己 我本是人不是仙 遇事问心不问天 不羡春去春又回 世世流光现少年 不识我时狂乱走 识我之时万物齐 寿命无量超生死 敢把日月当坐骑 没了道理 我足下成马驹 没了知见 天地无拘 没了道理 我身上插羽翼 没了观念 我随处幽栖不要总是跟我 说应该这么那么 我早就厌烦了那些 指责说教之词 不要总是劝我 做个柔善天使 我被那些唆使 一个个道德捆绑 压抑了一年一年 我只是一个凡人 存在于呼吸之间 不善不恶也不好 不坏不谄也不孬 我只身投胎世间 只想快乐逍遥 不想位列仙班,不想端坐金莲 不厌娑婆世界 不想往生西天 虽然是个道人 哪有道人的样子 也不敲打唱念 也不诵经超度 整日呵佛骂祖 总是讥讽达摩 从不教人顶礼 顶礼需悟自己 虽然也带徒弟 任他自在而为 这样他也轻松,这样我也不疲 偶尔也登讲台 只把笑话来讲 惹得有些学者 嗔心害怕谩骂 管他呢 去他的 我的地盘我乐意 不要跟我讲规矩 我天生喜欢无拘 不要跟我说佛理 说食终不能充饥 若要比谁能说理 老僧自命闲叨怛 我被言语赚了许多年 也劝君子离言语 掀翻五指山 扔掉紧箍咒 解铃还须系铃手 我本是禅不会禅 何须低头自缚缠 迈起脚来恣意行 有心则被有心粘 不识我时物为己 识我之时天为衣 把风弄月撩云水 与虚为伴空为依 没了道理 我足下乘风 没了知见 手握智剑 没了道理 我如虎添翼 没了观念 三界游戏 三界游戏诸君各位看官 读我这首歌谣 不要急急翻过 一遍一遍审思 松绑还需自己 所有那些道理 抛到九霄云外 还我一身赤裸 不染一点淤泥 不染一点淤泥

2023-01-15

-

若人静坐一须臾

若人静坐一须臾我们经常会感到不安和烦恼,是因为我们的心识总在动,从而带动身体去做这、做那,无法真正安心休歇下来。能看到自己心识的妄动而能立刻安静地坐下来,随便哪里,让心和身都歇下来,这就是觉悟和解脱的开始。三世如来有二种法,一种是言说法,一种是如实法。什么是言说法?语言文字、意识言说之法,不实之法,方便法,是言说法。什么是如实法?离心意识,坐下来、停下来,休息心识,妄心不生,默契诸法实相,是如实法。慧明上座追六祖之前所修,是言说法。听六祖开示:屏息诸缘,勿生一念。不思善,不思恶,正与么时,还我明上座本来面目。此是如实法。太原孚上座初在扬州讲《涅槃经》,是言说法,不离心意识;后遇禅者,依其指示,辍讲旬日,于室内端然静虑,收心摄念,善恶诸缘,一时放却。忽然大悟,是如实法,超心意识。所以,依文字而修,在文字中觅理,是言说法;离文字,不住心意识,妄念不生,是如实法。这次大众感染病苦并不是灾难,而是老天给我们修如实法的一次最好机会。我们自己停不下来,因缘无常逼着我们停下来。我们平时总爱看文字,心向外游,迷于戏论。病苦和无常逼着我们休息妄心,反观实相。病毒虽然侵害的了我们的身体,但无法侵害一颗如实观照诸法实相的心。病毒对我们的侵害只是一时的,妄念会加重和延长对我们身心的侵害。怎样才能避免或减少妄念对我们的侵蚀?找一个地方静坐下来,什么也不要做,什么也别想。心中生起任何念头,观察它,觉了它,放过它。若生起妄念和烦恼,不被它骗,慢慢的,所有的妄念就会自行消退。以一颗无畏和布施的心把自己的身体交托出去,相信它正经历它该经历的,我们只需要给予绝对的信任和静观,那才是真正的疗愈。如果你相信身体是道的一部分,你就会对身体产生信任,也就不会利用太多的外在条件去干预身体的因缘。外在过多的对治,虽然可能会有一些效果,但是,在你过多对治的同时,也封闭了身体接受更多锻炼的机会。不论外在的打击多么强烈,那都是因缘和合而成,虚妄幻化不实,它总会结束。只要我们的心让一切从它那里流过,不去住着,我们就不会被伤害。身体的伤痛总会过去,内心的完好,那才是我们真正要保护的。只要我们自己不用妄念侵害自己,就没有什么能真正伤害到我们。一切业障海,皆从妄想生,端坐念实相,恶业自然无。当你心中想到什么而不安时,立刻觉察,那只是一些念头而已。谁在不安?妄念在不安。谁在难过?虚妄在难过。谁在紧张?观念在紧张。我是谁?我什么也不是。我为什么会恐惧?我把自己当成了什么。怎样解除恐惧?行深般若波罗蜜时,找不到一个真实的我。怎样达成这一切的如实观?安禅静虑,谛观实相,进行如实法的修行。给自己更多的时间,更多的次数,找一个地方静坐或躺卧,什么也不做,练习无依和一物不为,让心习惯于活在空中。古人云:若人静坐一须臾,胜造河沙七宝塔。宝塔终会化为尘,一念净心成正觉。当你能长时间什么也不做而安心,那时的安心,才是坚固而持久的安心。你不再被六尘所主宰,而能超越能所,自在无碍。却后再观世间一切的造作,皆是梦幻颠倒。而这时你的心已经习惯于独处和无依,生灭心灭,寂灭为乐。

2023-01-15

-

佛是常住

佛是常住若有人不了解死亡、害怕死亡,不知生命结束后心去哪里,请常念:“佛是常住”二字,系心思惟此二字,解了此二字,即得解脱死亡恐惧。涅槃经云:诸善男子善女人,常当系心修此二字:佛是常住。迦叶,若有善男子善女人修此二字,当知是人随我所行,至我至处。“佛是常住”此四字,道尽诸法实相。也直接说明了死亡只是生命的假象。而生命的真相是没有死亡,生命不会终结。实相是,生即无有,死更何来!当我们一期生命结束,世称“死亡”时,只是这期报身的暂时结束,我们的真心本性还会继续以不可思议的形式存在。我们会依据自己这生和过去生修习的智慧和因缘,以它该有的样子继续示现在世间。我们会继续以生命的形态存在:在六道里或者成凡夫身、烦恼身,或者成诸佛身、智慧身。所以,为了能更好地呈现下一期以至尽未来际的生命,我们需要了解实相,好好修行,深入佛法,圆满慧命。佛是常住,非佛常住,是汝常住、汝之本性常住、你之法身常住、你之真心常住。常住者,不生不死,非来非去,无生无灭,无坏无断,无变无异。“佛”者,非外在佛,一切众生心也。心即是佛,佛即是心。心即常住,常住即心。若人解了“常住”之义,即见法身,复本元命,不生不死。“常住”,不生不灭,无老无死,非空非有,恒常不坏,是一切众生之本来面目,是我们的本来身、法身、智慧身、真身、法界身,是一切众生的真实身份。所以,若有人时常系心修此二字:“佛是常住”,思维此二字,解了此二字,当知此人得无量寿,不生不死,能超三界,能度六道,能出生死,能脱轮回,自觉觉他,得真佛身,与天地同寿命。无量寿者,你我之性,非是西方佛也。寂灭能仁,你我之心,非是释迦佛也。佛是常住,你我之真实状态、本来状态,不从外修,但能自悟,不假外缘修证即是,非是外佛常住也。所以,若有人畏生死,害怕死亡,对死亡存有无明,以为有死亡,对死亡还存有恐惧,还贪恋此期报身,放不下此假身。应当常念:我本不生,亦无有死,佛是常住,我亦不灭,心是常住,我不变异。我是常住真心,与天地同时,与虚空同体,超日月光年,运万法为相,不有不无,离心意识,永不坏失。若人能常念常觉此义,此人即见本来法身,即是天人师、佛世尊。诸善知识,当你面对无常和生死,当你身在病苦和临命终时,当你生命衰微,生命脆弱,妄念来袭,请务必提起正念,系心称念:佛是常住,我是法身,我无来去,我无生灭。就算生命结束,我会瞬间毫无间断地以另外更好的形式继续存在于人世间。即对死亡完全没有恐惧,从而自在无碍。以此正念而妄念不生,以此般若智起而颠倒不起。即能念念无愚,解脱恐惧,洞穿无明,言下亲证大涅槃,得常乐我净。

2023-01-15

-

怎样长养无依的功夫

怎样长养无依的功夫当你觉得无聊时,这时不管你是坐着还是躺着,是走着还是做着什么简单的事,你的心意识开始习惯性地搜索过去做过的让自己感到快乐的记忆。这个记忆会带着你在不觉的状态下继续去那些事。如果你从来没进行过实修,或者并不想改变自己,这时你就会立刻掉进过去的习气和无明里,你会不知不觉去做过去做过的那些事,好让自己不觉得无聊。但是,如果此时你看到了识心的习气和惯性,你有过一些止观的训练,你很清楚地看到了你要做的事只是暂时麻痹自己,并不能给自己带来真正的快乐和安心,它只会使你更加无聊和空虚。这时,你就会停下来。如果你的觉察力足够大,不仅你的行为会停下来,你的心念也会跟着立刻停下来。如果你的念头停不下来,就算你的行为因为觉察而停下来了,过去的记忆还会再冒出来,而且来势凶猛,让你继续想去做那些事。如果你进行过训练,你的念头就能够从住着和联想中停下来,你就会停止搜寻过去的回忆,你的心意识也会跟着停下来。当你的心停下来,你习惯性的行为自然会跟着停下来。当你一次次这样练习的时候,你会让自己处在转念、离念和不住于念的力量增长的过程中。这时的修行,是修行最关键的部分,这便是转识成智的过程。这样的时刻越多,你的功夫长养的越多,你不依六尘的力量越大,你无依的习惯越强。你默契于无我的力量也会增加。因为所有的我都依识而有,识心转变的过程,就是我执消融的过程。当你无所事事,又想去抓取六尘、追寻识心的记忆要去做些什么的时候,坐在或躺在那里不要动,给自己一个觉知和观照的机会。身体先停止下来,再让心跟着止息下来,让自己回到当下来,一次次进行这样的练习。直到当你每次都想去重复过去的习气和无明,你都能非常快的看到并停止下来,让自己保持在不住于念的状态里,你的修行就有了真正的进步。就算你经过长久的练习,抓取六尘的习惯还会有,但是,它的力量会越来越小。你虽然会去做一些事,但那些上瘾和有依赖性的活动越来越少,你不再过多地消耗自己的心神,不再依于六尘而让自己迷失,这时,你的功夫就逐渐养成了。四十二章经中记载,过去有僧人欲断淫欲而不能。佛陀为其开示迦叶佛离欲偈:欲生于汝意,意以思想生,二心各寂静,非色亦非行。欲生于心意识,心意识生于有所住。心有住着,所以念念不停,导致了后面行为的产生。二心各寂静,就是止念和不住于念的功夫。止念即是不住,不住即是止念。心若能不住,行即不得生。正是此理。所有的行为都是心行引导。心若不生,诸行自止。改习气,觉知无明,转所依识,是一个长久而艰难的修行过程。只要我们明确方向,勤加练习,日积月累,功夫就会逐渐养成,那时,我们的心就可以不再成为六尘境界的奴隶,而获得真正的自由。大众齐努力,于二六时中使得心意识,而不被心意识使,即能于生死尘劳中得大解脱。

2023-01-15

-

愚人争理,智者得心

愚人争理,智者得心在陌生人面前,你可以表现得自信、郑重、不卑不亢。因为对方还不了解你,你需要与对方保持一个适当的距离,好让双方有进一步地了解。但是在亲人面前,要经常的示弱和认怂。为何如此?因为亲人是你非常熟悉和亲密的人,对方就像另一个自己。亲人的作用是让自己和对方放松的,而不是表现强势和争对错的,更不是让对方一直处在紧绷和敌意之中。给自己和对方一个放松下来的和解与拥抱,你救赎的不是对方,而是你自己。对方只是你的一面镜子而已,你要借助这面镜子好好照顾对方,好好爱自己。与至亲争输赢,讨说法,辩是非,就像是与自己干仗一样,是最愚蠢不过的。对待亲人就应该像对待自己一样,要经常服软和认输,那是我知道的处理家庭关系最智慧的做法。在亲人面前没有什么面子可丢,你不过是向自己低头,向自己示好而已,哪有那么困难。如果你觉得难,说明你还不够爱自己。如果你不能在最快的时间里在亲人面前低下头,说明你还没有把对方当成自己真正的亲人,或者说,你还不知道怎么爱自己。与家人保持冷战,那才是人生中最凄凉的事。在这个世界上,亲密关系不一定只在血缘关系、恋爱关系,夫妻关系中。如果你会与人相处,所有的关系都可以变得“亲密”。一个懂得爱自己和别人的人,他的亲密关系遍及一切。朋友之间,同事之间,上下级之间,师生之间,邻里之间,陌生人之间,当你们经常在一起相处,时间久了,双方逐渐走进彼此的生活,这时,你们的关系都可能或正在变成亲密关系。所有亲密关系的维护都应遵循这个态度:不争,不辩,不求胜。当你总能谦让对方,为对方着想,就算对方再笨,再可恶,他对你的态度也不会无动于衷。就怕你没有给对方足够的尊重和体谅,而是不知道反思自己,总是指责和抱怨对方,或对对方有太多的期望和要求,那才是你们关系冷淡和恶化的原因。从你自己这里做起,从改变自己开始,从学习认输练起,从在亲人面前卸下面具、拆掉伪装、扔掉自尊心开始,让自己成为一个“可亲近的人”。在你的父母或亲人面前,让自己有更多的时候像个孩子,在他们面前放下你所有的面子,改变你在他们面前高高在上的姿态。从改变他们的称呼开始。对父母,如果原来一直用“你”,改成“您”。对子女或恋人,从直呼其名,改为你能想到的最好的昵称。从一直不肯说“是我不好”,改成经常说“都是我不好”。从动不动就批评对方,改成经常赞叹对方:“你真棒!”把家庭从诤论是非对错的地方,改成“拍马屁”、“卖萌”、“练谄曲”的地方,你会发现,你的家庭不再清冷,你的亲人,变成了真正的亲人。记住,与任何人示弱和示好,那都不是无能的表现,那是真正的能耐和最高的智慧。只有愚人争理,智者争的是怎么赢得对方的心。

2023-01-09